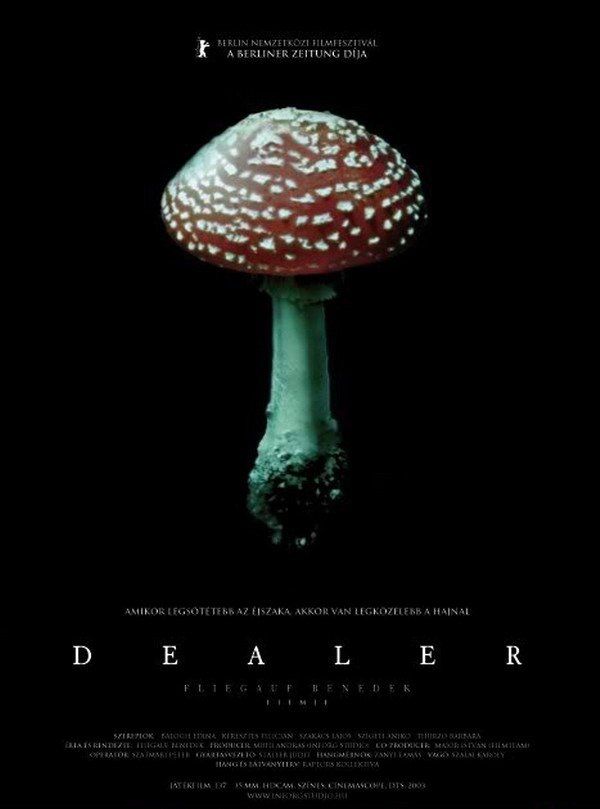

In una metropoli imprecisata, uno spacciatore trascorre una sfibrante giornata di incontri e consegne, pedalando da una parte all’altra della città con la sua bicicletta e il marsupio pieno di stupefacenti.

Del

resto la centralità del prendersi cura appare chiaramente, seppur

espressa in termini non didascalici, anche nel primo lungometraggio del

cineasta ungherese, quel Forest

(2003) girato con attori non professionisti/amici (altro dettaglio che

rimanda all’idea di legame) in cui i vari episodi apparentemente

irrelati si rivelano meno disorganici di quanto sembri (si vedano

soprattutto il prologo e l’epilogo nella stazione). Non solo: quasi

tutti i segmenti del film si sviluppano sui concetti di premura e

tenacia degli affetti - nei confronti di un cane, di un essere

indeterminato, di una figlia, di una nonna scomparsa non fa differenza,

la sola cosa che conta è tenere in vita il legame affettivo in tutta la

sua intensità, al di là del convenzionale e immancabile sospetto di

morbosità.

Del

resto la centralità del prendersi cura appare chiaramente, seppur

espressa in termini non didascalici, anche nel primo lungometraggio del

cineasta ungherese, quel Forest

(2003) girato con attori non professionisti/amici (altro dettaglio che

rimanda all’idea di legame) in cui i vari episodi apparentemente

irrelati si rivelano meno disorganici di quanto sembri (si vedano

soprattutto il prologo e l’epilogo nella stazione). Non solo: quasi

tutti i segmenti del film si sviluppano sui concetti di premura e

tenacia degli affetti - nei confronti di un cane, di un essere

indeterminato, di una figlia, di una nonna scomparsa non fa differenza,

la sola cosa che conta è tenere in vita il legame affettivo in tutta la

sua intensità, al di là del convenzionale e immancabile sospetto di

morbosità. Ma, diversamente da Forest, Dealer

elabora questa premurosa ossessione in termini ancora più impliciti e,

proprio in virtù di questa reticenza, ancora più incisivi. Lo

spacciatore (Felícián Keresztes) messo in scena da Fliegauf è un

soggetto costretto dalla sua attività ad avere continue relazioni con

altri individui: un obbligo che non si limita alla semplice consegna di

sostanze (cocaina, eroina, funghi allucinogeni), ma che, per tutto il

film, lo coinvolge in una serie di operazioni ben più impegnative

(ascolto, ponderazione dei casi, somministrazione e confidenza). Detto

più chiaramente, lo spacciatore tratteggiato da Fliegauf è una figura

che riassume in sé le caratteristiche del medico, dell’infermiere e

dell’amico: un curatore, in una parola (non sfugga il particolare della

sua necessità di trattare personalmente con gli acquirenti: “Faccio

affari solo di persona”, dice al braccio destro del capo spirituale

costipato). Non sfugga, inoltre, che i suoi interventi si configurano,

sin dalle prime battute, come vere e proprie prestazioni di soccorso che

implicano forti responsabilità personali: prima Padre Ujvari (György

Szép) che, in pieno blocco intestinale, è atteso da migliaia di fedeli,

poi l’amico gravemente ustionato che implora la somministrazione di una

dose letale per essere sollevato da sofferenze intollerabili, quindi la

donna (Anikó Szigeti) che dice di aver bisogno di una dose di eroina per

non presentarsi in crisi d’astinenza, il giorno dopo, a un colloquio

con gli assistenti sociali che minacciano di portarle via la figlia.

Questi non sono maneggi da spacciatore, sono prestazioni cliniche tanto

clandestine quanto confidenziali.

Ma, diversamente da Forest, Dealer

elabora questa premurosa ossessione in termini ancora più impliciti e,

proprio in virtù di questa reticenza, ancora più incisivi. Lo

spacciatore (Felícián Keresztes) messo in scena da Fliegauf è un

soggetto costretto dalla sua attività ad avere continue relazioni con

altri individui: un obbligo che non si limita alla semplice consegna di

sostanze (cocaina, eroina, funghi allucinogeni), ma che, per tutto il

film, lo coinvolge in una serie di operazioni ben più impegnative

(ascolto, ponderazione dei casi, somministrazione e confidenza). Detto

più chiaramente, lo spacciatore tratteggiato da Fliegauf è una figura

che riassume in sé le caratteristiche del medico, dell’infermiere e

dell’amico: un curatore, in una parola (non sfugga il particolare della

sua necessità di trattare personalmente con gli acquirenti: “Faccio

affari solo di persona”, dice al braccio destro del capo spirituale

costipato). Non sfugga, inoltre, che i suoi interventi si configurano,

sin dalle prime battute, come vere e proprie prestazioni di soccorso che

implicano forti responsabilità personali: prima Padre Ujvari (György

Szép) che, in pieno blocco intestinale, è atteso da migliaia di fedeli,

poi l’amico gravemente ustionato che implora la somministrazione di una

dose letale per essere sollevato da sofferenze intollerabili, quindi la

donna (Anikó Szigeti) che dice di aver bisogno di una dose di eroina per

non presentarsi in crisi d’astinenza, il giorno dopo, a un colloquio

con gli assistenti sociali che minacciano di portarle via la figlia.

Questi non sono maneggi da spacciatore, sono prestazioni cliniche tanto

clandestine quanto confidenziali. E se la struttura a mosaico di Forest risulta ancora visibile in filigrana nell’andatura per microdrammi di Dealer

(B.F.: «It had a similar mosaic-like structure to “Forest”»), nel suo

secondo lungometraggio Fliegauf innesta con maggior forza il fenomeno

della traccia sull’ossessione della sollecitudine. Intesa come impronta,

come impressione lasciata nella mente - e non solo - dalle persone

scomparse, la traccia diventa adesso il segno tangibile che può

mantenere in vita l’affetto nei confronti di qualcuno fisicamente

assente. La traccia - stare attenti - è al tempo stesso mentale e

concreta: un’impronta che impedisce la cristallizzazione affettiva, che

blocca il processo di mineralizzazione dell’essere attualmente assente. È

l’incontro col padre (Lajos Szakács) a chiarire la dinamica che già

s’indovinava in Forest:

l’anziano genitore vede nella fossa prodotta dalla caduta mortale della

moglie sul marciapiede non tanto una semplice buca fatta dal suo corpo

precipitato dalla finestra di casa, quanto l’impronta reale in cui lei è

ancora presente - “Lei è qui, capito? È solo qui e non nel cimitero, è

solo qui!”, replica perentoriamente al figlio che gli ha appena

ricordato, con risentita banalità, che la vera tomba della madre non è

quella.

E se la struttura a mosaico di Forest risulta ancora visibile in filigrana nell’andatura per microdrammi di Dealer

(B.F.: «It had a similar mosaic-like structure to “Forest”»), nel suo

secondo lungometraggio Fliegauf innesta con maggior forza il fenomeno

della traccia sull’ossessione della sollecitudine. Intesa come impronta,

come impressione lasciata nella mente - e non solo - dalle persone

scomparse, la traccia diventa adesso il segno tangibile che può

mantenere in vita l’affetto nei confronti di qualcuno fisicamente

assente. La traccia - stare attenti - è al tempo stesso mentale e

concreta: un’impronta che impedisce la cristallizzazione affettiva, che

blocca il processo di mineralizzazione dell’essere attualmente assente. È

l’incontro col padre (Lajos Szakács) a chiarire la dinamica che già

s’indovinava in Forest:

l’anziano genitore vede nella fossa prodotta dalla caduta mortale della

moglie sul marciapiede non tanto una semplice buca fatta dal suo corpo

precipitato dalla finestra di casa, quanto l’impronta reale in cui lei è

ancora presente - “Lei è qui, capito? È solo qui e non nel cimitero, è

solo qui!”, replica perentoriamente al figlio che gli ha appena

ricordato, con risentita banalità, che la vera tomba della madre non è

quella. Indispettito

dallo scetticismo del figlio, il padre gli impone di scendere insieme a

lui: è qui, davanti all’impronta lasciata sul cemento dal corpo madre,

che avviene il passaggio dalla dimensione esclusivamente verbale a

quella visiva e dal piano meramente oggettuale a quello della traccia.

La traccia non è un semplice ricordo, ma un segno tangibile depositatosi

nella materia: un segno suscettibile di evocare chi lo ha lasciato fino

a renderlo di nuovo presente (la stessa dinamica sarà promossa a nucleo

tematico nel fin troppo programmatico Womb,

film in cui chi ha lasciato il segno viene letteralmente riportato in

vita). Rispetto alla città-necropoli lungo la quale lo spacciatore

pedala ininterrottamente, la piccola fossa ricoperta di acqua stagnante

rivela una potenza evocativa inusitata, trasformandosi sotto i nostri

occhi in materia viva pur restando una pozzanghera chiazzata da macchie

d’olio - “È lì, la vedi? Vedi il suo viso?”, dice il padre; “Quella è

una macchia d’olio”, risponde bruscamente il figlio. La buca sul

marciapiede è al tempo stesso una pozzanghera di acqua oleosa e

un’entità affettivamente vibrante: lo sguardo di Fliegauf ne asseconda

la doppia natura (l’oscillazione tra pozza d’acqua e segno spettrale)

con un movimento di macchina lento e sinuoso che inquadra la superficie

liquida dai contorni cangianti, i riflessi increspati degli alberi e le

crepe sul cemento. Per lo spettatore diventa impossibile non scorgere in

questa pozzanghera grigia e apparentemente insignificante qualcosa di

enigmatico e magnetico: non soltanto uno squallido ristagno d’acqua in

un’infossatura del marciapiede, ma anche un’impronta intimamente animata

e misteriosamente attraente.

Indispettito

dallo scetticismo del figlio, il padre gli impone di scendere insieme a

lui: è qui, davanti all’impronta lasciata sul cemento dal corpo madre,

che avviene il passaggio dalla dimensione esclusivamente verbale a

quella visiva e dal piano meramente oggettuale a quello della traccia.

La traccia non è un semplice ricordo, ma un segno tangibile depositatosi

nella materia: un segno suscettibile di evocare chi lo ha lasciato fino

a renderlo di nuovo presente (la stessa dinamica sarà promossa a nucleo

tematico nel fin troppo programmatico Womb,

film in cui chi ha lasciato il segno viene letteralmente riportato in

vita). Rispetto alla città-necropoli lungo la quale lo spacciatore

pedala ininterrottamente, la piccola fossa ricoperta di acqua stagnante

rivela una potenza evocativa inusitata, trasformandosi sotto i nostri

occhi in materia viva pur restando una pozzanghera chiazzata da macchie

d’olio - “È lì, la vedi? Vedi il suo viso?”, dice il padre; “Quella è

una macchia d’olio”, risponde bruscamente il figlio. La buca sul

marciapiede è al tempo stesso una pozzanghera di acqua oleosa e

un’entità affettivamente vibrante: lo sguardo di Fliegauf ne asseconda

la doppia natura (l’oscillazione tra pozza d’acqua e segno spettrale)

con un movimento di macchina lento e sinuoso che inquadra la superficie

liquida dai contorni cangianti, i riflessi increspati degli alberi e le

crepe sul cemento. Per lo spettatore diventa impossibile non scorgere in

questa pozzanghera grigia e apparentemente insignificante qualcosa di

enigmatico e magnetico: non soltanto uno squallido ristagno d’acqua in

un’infossatura del marciapiede, ma anche un’impronta intimamente animata

e misteriosamente attraente. In

termini più ampi, questa sequenza risulta cruciale per i risvolti

metacinematografici che racchiude: qui Fliegauf sembra enunciare la sua

concezione di cinema come dispositivo che trattiene l’impronta di ciò

che è stato davanti alla lente della camera e che, adesso, continua a

vivere nelle immagini. E che, soprattutto, è in grado di evocare la

partecipazione emotiva dello spettatore. Alimentata dalla vitalità della

traccia, l’ossessione della sollecitudine travalica dunque il piano del

contenuto per investire pienamente quello dell’elaborazione estetica. È

lo sguardo stesso di Fliegauf a prendersi cura degli esseri ripresi:

esseri che, in virtù della premura audiovisiva con la quale sono

rappresentati (inquadrature lunghe e avvolgenti, sound design ovattato e

immersivo), continuano a evocare affetti e, seppur fisicamente assenti,

a ripresentarsi sotto forma di impronta cinematografica - Just the Wind

(2012), basato su una serie di aggressioni a una comunità rom avvenute

realmente in Ungheria tra il 2008 e il 2009, porterà questa concezione

di cinema empatico in ambito apertamente sociale, rasentando tuttavia il

patetismo e il vittimismo («My aim was to be with the victims. I wanted

to feel what they felt, and even more I wanted to express what they

felt: to be haunted by these murderers and live this danger all day long

just for being a Roma»).

In

termini più ampi, questa sequenza risulta cruciale per i risvolti

metacinematografici che racchiude: qui Fliegauf sembra enunciare la sua

concezione di cinema come dispositivo che trattiene l’impronta di ciò

che è stato davanti alla lente della camera e che, adesso, continua a

vivere nelle immagini. E che, soprattutto, è in grado di evocare la

partecipazione emotiva dello spettatore. Alimentata dalla vitalità della

traccia, l’ossessione della sollecitudine travalica dunque il piano del

contenuto per investire pienamente quello dell’elaborazione estetica. È

lo sguardo stesso di Fliegauf a prendersi cura degli esseri ripresi:

esseri che, in virtù della premura audiovisiva con la quale sono

rappresentati (inquadrature lunghe e avvolgenti, sound design ovattato e

immersivo), continuano a evocare affetti e, seppur fisicamente assenti,

a ripresentarsi sotto forma di impronta cinematografica - Just the Wind

(2012), basato su una serie di aggressioni a una comunità rom avvenute

realmente in Ungheria tra il 2008 e il 2009, porterà questa concezione

di cinema empatico in ambito apertamente sociale, rasentando tuttavia il

patetismo e il vittimismo («My aim was to be with the victims. I wanted

to feel what they felt, and even more I wanted to express what they

felt: to be haunted by these murderers and live this danger all day long

just for being a Roma»).

Pubblicata su www.spietati.it.